有綱

| 商品番号 | |||

|---|---|---|---|

| 脇差 | |||

| 表 銘 | 有綱 | 元 幅 | 31.0mm |

| 裏 銘 | なし | 元 重 | 7.0mm |

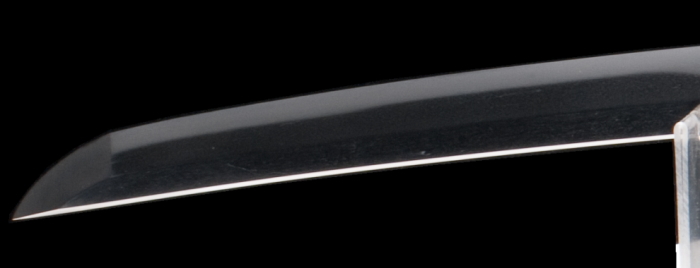

| 刃 長 | 59.4cm | 先 幅 | 23.0mm |

| 反 り | 1.8cm | 先 重 | 5.0mm |

| 登 録 | 熊本県教育委員会 昭和60年1月 | 目釘穴 | 2個 |

| 時 代 | 平安時代後期 | ハバキ | 金ハバキ |

| 鑑定書 | なし | ||

| 価 格 | 参考品 | ||

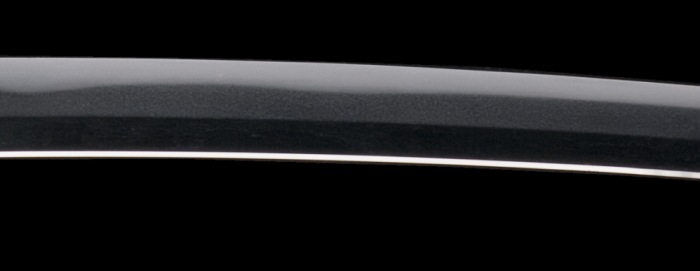

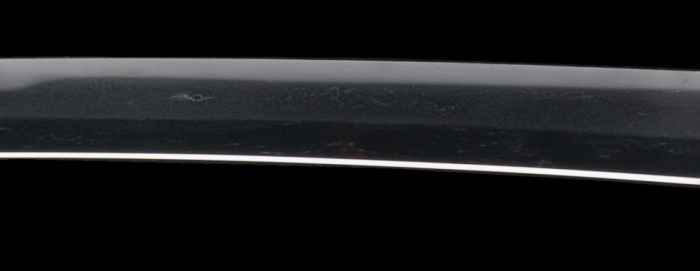

古伯耆刀童子切は平安時代伯耆の国の刀工安綱作の日本刀(太刀)天下五剣の一つで大包平と共に最も優れた名刀とされています。伯耆安綱は平安時代を代表する刀工の一人です。有綱作は稀有。有綱は真守又は安綱の子と云われています。大山祇神社に有綱銘の太刀が伝来しています。古伯耆とは安綱を始め、その子と云われている真守一門の守綱、有綱、真綱、貞綱、など平安時代から鎌倉時代前期にかけて活躍した刀工の作を指します。山陰道現在の鳥取県中部から西部域をさします。伯州とも呼ばれていました。出雲とは文化的共通点が多く出雲文化圏の一部だったと考えられています。地名が登場する最古の文献は「古事記」です。 良質な砂鉄が採れ古来よりたたら製鉄が行なわれていました。名刀が生まれた背景には良質な砂鉄が採れた事があげられます。 この刀は茎は平安時代の古さを彷彿と感じさせます。刀身は良質な砂鉄で造られて地肌は黒くひかっています。有綱の刀は現在鳥取県の渡辺美術館に展示されています近くに行かれた説には是非お寄りいただきご鑑賞ください。